今回はお相撲の行司(ぎょうじ)についてお話しします。

行司は皆さんもご存知の通り、土俵の上で手に軍配をもち、頭に烏帽子(えぼし)、行司装束を身にまとい勝負の判定をつける役割をしています。

行司の世界もお相撲と同じとても厳しい世界です。

定員は45人、お相撲さんと同じで相撲部屋に所属します。

義務教育が終わった15才から入門が出来ます。

主な仕事は土俵以外でも取組みの進行、場内放送。取組み表、番付表の作成。巡業時には移動の手配、宿泊の割当て。

普段は部屋での雑務などがあります。

現在行司には木村、式守の2つの名跡がありますが、その昔は20近い行司家があったようです。

今の2つの名跡になったのは幕末期だそうです。

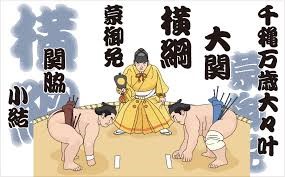

そして行司にも階級があります。最高位は立行司の2名、上が木村庄之助、次が式守伊之助です。

立行司は土俵上では白足袋に草履、左腰に短刀、右腰に印籠、漆塗りの軍配、木村庄之助の軍配の房は総紫、裁く番数は結びの一番のみ、式守伊之助の軍配の房は紫白、裁く番数は二番となっています。

その下は三役格行司、房色は朱、白足袋に右腰に印籠のみ。幕内格の房色は紅白、白足袋で印籠は無し。

十両格の房色は青白、白足袋。幕下以下は木目の軍配に房の色は黒か青、裸足となります。

立行司のみが短刀を差していますが、刃渡り22センチの真剣だそうです。ちゃんと警察の許可を得ているそうです。

勝敗の差し違いのときに、切腹する覚悟を示すという説がありますが、実際には、かつての武士のなごりとも言われています。

長い歴史のなかで、とても難しいしきたりがあり、年功序列の大変厳しい世界ですね。

縁の下のチカラ持ち、お相撲さんよりもチカラがあるかもしれませんね。

(浜北支店 杉本)